包军:滴滴整改有进步,但离安全出行还差七步丨聚论

06月15日, 2018 8,618 views

引言 | 没有竞争,就没有进步。

本文作者包军——品质出行专家、全国五一劳动奖章获得者、全国质量金奖个人、全国建设部劳模、全国文明驾驶员。

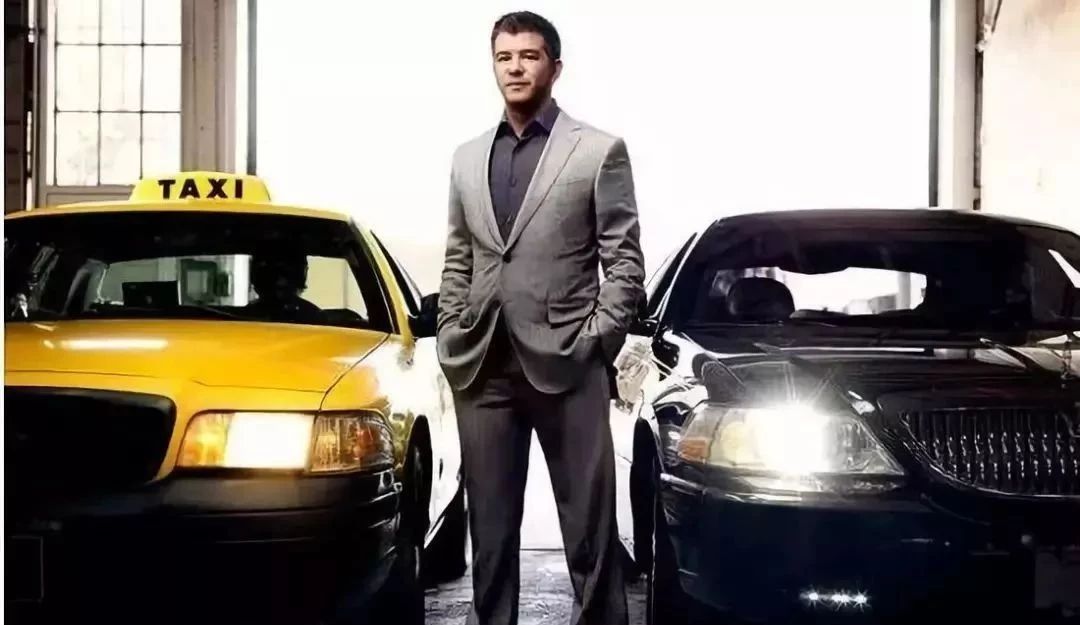

6月5日,一篇题为《Uber推出司机和犯罪记录年检制度,值得国内借鉴》的文章引起了笔者的注意,文中谈到Uber将在三大细节上改变从而提高乘客的安全指数:

▎每年对司机进行政审

▎推“信任联系人”制度,共享车辆实时移动信息

▎客户端增加一键报警功能

不得不敬佩,Uber放慢了发展速度,把更多精力放在乘客的安全上。

结合国内不久前发生的滴滴空姐遇害事件,以及事件发生后滴滴宣布的整改措施,笔者就网约车安全问题谈一下自己的看法。

1网约车安全不容小视

网约车的思维是通过高效、便捷的互联网,颠覆传统出租车调度中心接线席位在高峰时段的瓶颈。

其最核心的突破,是摆脱了传统支付方式,并且在乘客需求端实现了无限大,即通过互联网建立N个虚拟的调度中心,来承担传统出租车的接线席位。这也是网约车,将互联网思维发挥地最好的环节。

然而,集客方式上的突破,不应该成为牺牲安全的借口。在服务品质和安全上,网约车的弊端越来越明显。

传统出租车行业由于从业人员的素质参差不齐,靠自律显然不够,所以用线下管理与线上投诉等方法双线约束司机。

网约车则不同,它的多点互动与开放性,决定了需要更多的细节设计才能有效约束不合规行为。

然而,软件开发团队的代码,是以管理层的价值取向与智慧水平为导向。如果上层的格局不够、专业性欠缺、考虑不周,将会导致该网约车平台走向斜路。

此前Uber进入上海时,笔者就发现其在软件设计细节上要优于滴滴,显然得到了美国出行板块专业人士的指导。

滴滴虽然同样拥有优秀的软件开发团队,但是把对手Uber赶走后,模仿对象没有了,开发团队退步明显,尤其是在安全风控管理上。

乘客遇害事件发生前,滴滴多年来几乎没有完善更新,这造成了网约车“人、车不符”的现象常有发生。乘客投诉屡见不鲜,想必滴滴早就知晓,但始终没有动力主动改进。

或许看客的您会说:滴滴看到了但是不敢改进。

完全可能。如果真的整改完善了,滴滴的司机端供应链将可能断链!

其实在笔者看来,网约车乘客遇害之所以会发生,就是平台为了让司机端数量“野蛮”生长,这必然导致司机端良莠不齐、鱼目混珠。

反之,网约车没有设置出租车那样防劫板。这种状态下,司机受到安全威胁的可能性同样存在,只是乘客受害发生在先而已。

虽然滴滴开始进行相应的整改,但在笔者看来,这次整改只是填补了部分漏洞,距离完善还有一段路要走。

2网约车还有哪些要改进的地方?

网约车营运车辆安全分为三大块:

▎驾驶员的身份安全

▎乘客的身份安全(同等重要)

▎驾驶员驾驶行为的安全

网约车目前的风控场景有:

▎车辆属性为非营运

▎车辆非注册车辆

▎驾驶员非司机端注册人员

▎乘客代召车辆,乘坐人非客户端

就目前网约车的风控痛点,笔者结合自己的专业经验谈下体会:

首先,滴滴在顺风车整改措施中写道“车主每次接单前必须进行人脸识别”,然而这却无法堵住“司机与注册信息不符”的漏洞。

比如说,A注册了顺风车车主,B用A的账户登录司机端,接单前让A进行人脸识别,随后B仍然可以用A的账户前往乘客所在地,并完成这次顶替行程。

在笔者看来,最好的办法应是,乘客与司机相互进行扫脸识别,类似于GPS握手原理。

数据库比对后将情况告知乘客,如果提示司机不是网约车注册的驾驶员,乘客应引起警觉,并根据自己的安全实力选择是否继续乘坐。若乘客选择继续乘坐,行程结束后平台应当拒绝将车费划拨给司机端,并封停该账号。

原理相同,司机端也会得到乘客的信息比对,从而保障自己的安全。

一定会有看客问:帮助老人家、儿童约车出行也是刚需,他们都不用智能手机的,如何解决?

建议用家里淘汰的智能手机注册出行平台客户端,教会如何人脸识别,实在不行就教会他们如何对驾驶员脸部拍照发送自己微信。且代招行程结束之后,平台应及时通知代招发起人。

值得注意的是,滴滴将于6月22日小范围上线安全共建卡(展示车主和乘客上传的真实照片和车辆等信息,可供双方在行程前相互查看并核实),似乎与笔者的见解有些相似,但就安全系数来讲,还是略逊于“互相刷脸”。

其二,接受乘客夜间出行,特别是女性夜晚加班归来出行或者是孩子补习出行,系统应当有车辆实时动态共享其紧急联系人。

这一功能Uber已经实现,滴滴也在逐渐向这个方向发展,即将推出护航模式(开启该模式,可自动分享轨迹给紧急联系人,平台实时关注行程轨迹并在异常时介入)。

但 Uber所说的五位共享似乎也有些不妥,犹如三个和尚没水喝的原理,采用最多两位共享更为有效。车辆实时位置(GPS)汇报原理采用重车机制三十秒为宜。

其三,传统出租车行业存在不少绕道投诉,但是网约车通过内嵌式导航系统,能够把行驶路线按照最佳状态(规避拥堵状况)显示给司机端和乘客端,基本能够规避绕道行为。

若车辆偏离行驶路线,乘客、司机都应该有语音提示,警告驾驶员的同时提醒乘客端警觉,并且判断是否是乘客授意,达到相互约束保障安全。

在轨迹回访时,地图应用特殊颜色显示当时系统提供的行驶路线,再用其他颜色重现车辆行驶轨迹,方便投诉溯源机制。

其四,Uber的一键报警功能有些不够妥当,而滴滴目前所具备的紧急救助功能也有改进的余地。

先来说Uber的一键报警,考虑到报警时需要描述时间、地点、事件等,如若是危急情况,受害者显然无法进行说明。

至于滴滴的紧急救助,其工作原理是,在用户按下按钮后,系统会给用户设置的所有紧急联系人发送短信。同时,滴滴安全系统将会开始录音,并将录音实时传送至滴滴出行安全平台。

滴滴的这种模式类似于出租车的后台调度中心的监控席位,由后台判断是否需要报警。

但这种模式需要后台担责,可能会触及到平台的利益,且工作量较大,似乎也有些不妥。

最好的方式应是将车厢录音(可回放)发送给两位紧急联系人,再由紧急联系人判断是否需要报警。

而且这一功能不该局限于乘客端,毕竟司机端同样可能变成受到威胁的一方。

其五,网约车必须匹配行车记录仪,方便服务品质溯源,SD卡三天覆盖为宜,不放过坏人也不冤枉好人,溯源机制尤为重要。

其六,考虑到用车业务中有时会产生高速费、停车费,软件设计应当由系统自动添加这部分费用,同时也能规避司机端和乘客端因为这部分费用产生分歧。

高速费比较好处理,可以根据导航系统提供的路线自动添加。停车费发生的概率相对偏低,但不是不可能,所以软件设计应是司机端填写停车费金额,乘客端确认后添加到车费中。

其七,关于拼车,其设计初衷没有错,想把资源利用率最大化。但从目前来看,拼车的安全风险还是要大于不拼车。

试想一下,如果是一位图谋不轨的顺风车司机,找来自己的同伙与另外一位不知情的乘客拼车,行程中以送同伙为由行驶至偏僻地方,随后二人协同犯案……

虽说这种猜想有些阴谋论,但拼车的风险不可忽视。

车聚小结

滴滴和Uber均开始重视安全问题,可见其逐渐意识到,出行安全是生命线,服务品质是寿命线。

在互联网时代,网约车平台必须用科技的手段约束司机端和乘客端,以维护安全这条生命线。

笔者的观点仅限于上海市场,希望为网约车平台健康发展抛砖引玉。

欢迎加入车聚读者微信群:请先添加微信号autoju1,并注明“我要入群”,之后我们将拉您入群,或加入QQ群:383683141。

欢迎微信扫码或搜索autoju(←长按可复制),关注我们的公众号。

发表评论: