从硅谷技术成熟曲线看汽车泡沫概念

01月21日, 2015 8,352 views

近期,关于汽车新技术看点被多番报道,特别是北美车展(NSIAS)和国际消费类电子产品展览会(CES),关于汽车类的新技术更是层出不穷,无人驾驶汽车、车联网等诸多概念被反复提及,多少有点天马行空的感觉。作为工程出身的人,看到非依据性质东西总感觉不够踏实。

笔者一直想寻找一个具有依据性质的东西来论述,最后笔者选择了硅谷技术成熟度曲线(The Hype Cycle),这个曲线由IT研究与顾问咨询的Gartner Group公司绘制,用于市场分析、技术选择、项目论证、投资决策等。我们看到无论是北美车展还是CES,汽车相关的时髦技术都是IT主导,或者跟IT紧密结合在一起,因此用这条IT投资决策的曲线来理解当下的汽车新兴技术泡沫还比较有意义。

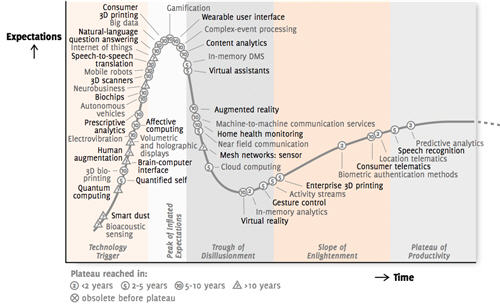

技术成熟度曲线是什么呢,顾名思义就是技术成熟度,更细化一些是企业评估新科技的可见度——利用时间轴与市面上的可见度(媒体曝光度)决定要不要采用新技术的一种工具。它包括五个阶段,分别是技术诞生的促动期(Technology Trigger)、过高期望的峰值(Peak of Inflated Expectations)、泡沫化的低谷区(Trough of Disillusionment)、稳步爬升的光明期(Slope of Enlightenment)和实质生产的高峰期(Plateau of Productivity)。

我们可以看一些2014年7月份发布的技术成熟度曲线,跟汽车紧密相关的有三个:无人驾驶汽车、机器间通讯、消费级车载互联系统等。当然物联网、大数据、智能机器人、企业级3D打印、手势控制等也与汽车存在关系,本文主要谈谈前三个技术名词。

无人驾驶被归类于技术成熟度曲线的第二个阶段,即过高期望的峰值(Peak of Inflated Expectations),这个阶段是早期公众过度关注,演绎了一系列故事的阶段,媒体曝光度特别高。大家貌似都知道这件事,但又不知道是什么的阶段。我们现在来看,无论是谷歌无人驾驶汽车,或者在CES上展出的几家车企无人驾驶汽车,都是这样的情况。笔者理解的情况是正在走向泡沫的巅峰,这条曲线预测这项技术将在5到10年走到第五个阶段,即实质性生产的阶段。

不过,从笔者了解的情况来看,这个预测还是偏向于激进,到达实质性生产进入市场可能要等到十年以后。除非我们看到的无人驾驶车辆概念发生变更,比如说仅限于80km/h以内的速度行驶等,如果想要一个正常车速行驶的车辆,或许需要更多的时间。

在这个阶段,选择进入这个领域的汽车制造商与IT企业都是勇气可嘉。不过,他们需要拿出更多Plan B、资金来防止泡沫之后的低谷寒冬。这点对于传统汽车制造商来讲或许可以接受,但对于新玩家来讲,可能会成为诸多参与者成功率的分母。

我撰写过大概两篇文章谈论无人驾驶汽车,从技术角度论述过、从消费者角度论述过,身边也有朋友从事这方面的研究,事实上,笔者并不是对于这项技术悲观,而是技术应用有一段路子要走,这段路子的先行者,包括谷歌,也包括其它几家汽车制造商,值得我们尊敬。

再谈谈比较乐观的情况,机器间通讯,因为笔者没有拿到这个报告的第一手资料,从字面意思理解,机器间通讯应该包含“V2V(Vehicle To Vehicle)技术”,这项技术笔者曾经撰文谈及,它正在被美国交通部门申请成为美国汽车标配技术,特别是在美国密歇根州安娜堡市,这项技术以及相应的部分无人驾驶技术正在该市北部进行实际测试,这项测试由密歇根大学进行主导。

技术成熟度曲线将这项技术分在第三个阶段,泡沫化的低谷区(Trough of Disillusionment),也即是经历过此前泡沫之后,逐渐回归事物本身的价值,与上一个无人驾驶技术属于两个极端。不过,相对来看,笔者认为这样的技术更具有投资价值和应用价值。

据预测,V2V技术也将在5年到10年的时间达到最后的阶段,笔者认为这个时间相对靠谱,甚至还可能提前,如果美国交通部提交的法案实现了,这项技术将进入快速发展,届时车辆的安全性都会有不错的提升。提升舒适性和安全性是技术的价值所在,让我们拭目以待。

第三项技术更为乐观,是消费级车载互联系统,它属于第四阶段末尾处,稳步爬升的光明期(Slope of Enlightenment),这项技术离实质生产的高峰期仅一步之遥,它被预计的时间也是5年到10年。事实上,今年以来我们已经看到多家汽车制造商在多个车型上都提出了相应方案,这些方案本身已经应用或即将相应的技术,包括“多屏互投”,也包括其它第三方车联网企业都正在加入的APP应用等多个方面,这部分的应用可能更快,也是离消费者最近的技术之一。

当然,咨询公司的预测并不是精确的实验,也不是精确的说明书,而是一种基于现有数据进行的模型分析,这个模型并没有开源,笔者也很难从模型的角度来判定这种技术真实的应用情况。

不过,从理解的角度来看,希望这个技术循环曲线能够把汽车相关的一些技术,包括所处的阶段,给予一个相对感性的概念,这将有助于我们理解谁处于泡沫上升期、谁处于应用的发展期。这无论对于投资、产品应用、技术开发还是未来的发烧概念,都是有益的。

发表评论: